ホーム > 暮らしの情報 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法による障害福祉サービス等について

障害者総合支援法による障害福祉サービス等について

障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法の目的

障害者総合支援法は、障害者が日常生活・社会生活の支援による共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生・社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行うことを目指します。

障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された「支援費制度」により、飛躍的に充実しました。

しかし、次のような問題点が指摘されていました。

- 身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと

- サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと

- 支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること

こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。その後障害者自立支援法は、共生社会実現のため障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律【障害者総合支援法】へ改正されました。

障害者総合支援法のポイント

- 障害者の範囲に難病等を追加

- 障害支援区分の創設

- 重度訪問介護の対象拡大

- 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化

- 地域移行支援の対象拡大

- 地域生活支援事業の追加

- サービス基盤の計画的整備

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部へリンク)をご覧ください。

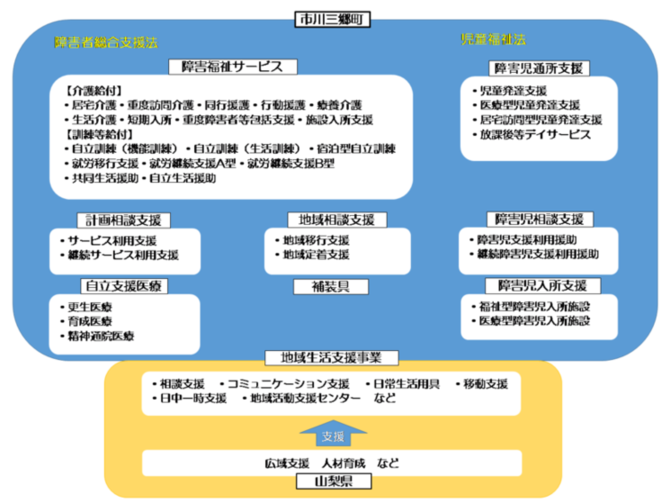

障害福祉サービス等の全体像(事業構成)

障害福祉サービス等の事業内容

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられました。また、市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、「地域生活支援事業」を行います。

また、障害のある児童に療育等の目的で「児童通所支援」を行います。

詳しくは、障害福祉サービスガイドマップ![]() (10789KB)

(10789KB)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

| 名称 | 内容 | ||

|---|---|---|---|

| 介護給付 | 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において入浴・排泄・食事等の介護や家事援助を行います。 |

| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 | ||

| 行動援護 | 重度の知的障害者や精神障害者で、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動中の介護を行います。 | ||

| 同行援護 | 視覚障害のある障害児(者)に対し、外出時において移動に必要な情報提供や援護を行います。 | ||

| 重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする障害者等に対し、介護の必要性がきわめて高い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | ||

| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気等で介護できない場合に、短い期間、夜間も含めて入所施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 | ||

| 日中活動系 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話等を提供します。 | |

| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | ||

| 居住系 | 施設入所支援 | 在宅で生活することが困難で、施設に入所している障害者に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | |

| 訓練等給付 | 訪問系 | 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |

| 日中活動系 | 自立訓練(機能訓練) | 機能訓練は、身体障害者のリハビリテーションや身体機能の維持・回復などを行います。 | |

| 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||

| 宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備の利用とともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 | ||

| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||

| 就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。(雇用契約あり) | ||

| 就労継続支援(B型) | 雇用契約を結ぶ職場での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。 | ||

| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | ||

| 自立生活援助 | 居宅において自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、必要な情報提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むため環境整備に必要な援助を行います。 | ||

| 居住系 | 共同生活援助 (グループホーム) |

グループホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行います。 |

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 |

| 地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特例に起因して生じた緊急の事態等に相談・緊急訪問その他必要な支援を行います。 |

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導・知識・技術の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。 |

| 医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導・知識・技術の付与、集団生活への適応訓練等、医学管理下での支援を行います。 |

| 放課後等デイサービス | 生活能力向上のため必要な訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。 |

| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、発達支援を行います。 |

| 保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |

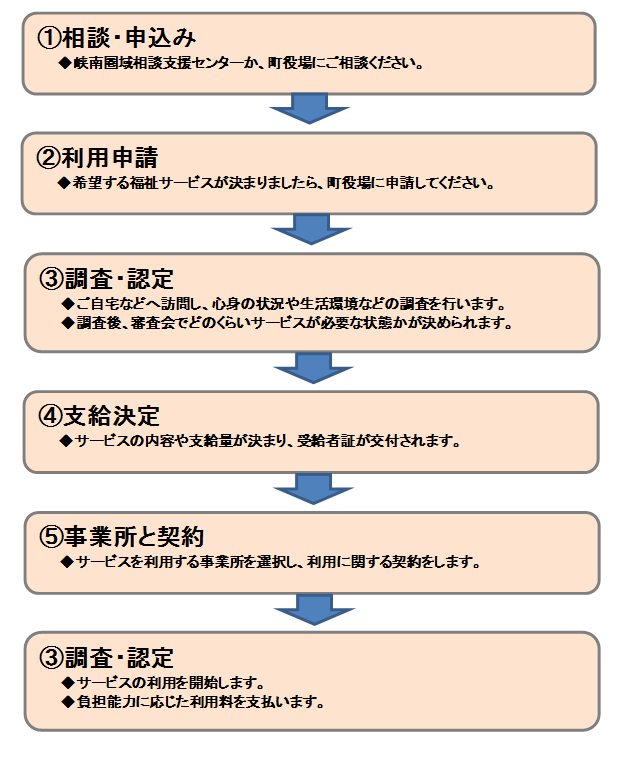

サービス利用の手続き支給までの流れ

峡南圏域相談支援センターの役割

峡南圏域相談支援センターとは、市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町の峡南5町で設置している委託相談支援事業所になります。

障害福祉サービスの利用のほか、障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています。

お問い合わせ先

福祉課

TEL:055-242-7057 FAX:055-272-1198

峡南圏域相談支援センター

TEL:0556-32-1414 FAX:0556-32-1415

![]()